神戸大学 理学研究科 物理学専攻

我々の研究の最近のトピックスについて紹介します。

Ce2CuGe6におけるf 電子系反強磁性による初の異常ホール効果の発見

H. Kotegawa et al., Phys. Rev. Lett. 133, 106301 (2024).

開く/たたむ

NbMnPにおけるノンコリニア磁性と異常ホール効果の発見

M. Matsuda et al., Phys. Rev. B 104, 174413 (2021).

H. Kotegawa et al., npj Quantum Materials 8, 56 (2023).

Y. Arai et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 063702 (2024). Papers of Editors' Choice

開く/たたむ

強磁性超伝導体UGe2の縦方向の磁気揺らぎの観測

Y. Noma et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 073707 (2021).

開く/たたむ

NbCrPにおける非磁性相転移の発見

Y. Kuwata et al., Phys. Rev. B 102, 205110 (2020).

C. Paulsen et al., Zeitschrift für Kristallographie 237, 27 (2021).

開く/たたむ

CeRh6Ge4における強磁性量子臨界点

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 093702 (2019).

開く/たたむ

Cr系物質における磁性を媒介とした超伝導の発見

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 093702 (2014). Papers of Editors' Choice

H. Kotegawa et al., Phys. Rev. Lett. 114, 117002 (2015).

開く/たたむ

天然鉱物AuTe2における圧力誘起超伝導の発見

S. Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 113704.

開く/たたむ

鉄系超伝導体Can+1(M,Ti)nFe2As2O3n-1 (M=Sc,Mg)のNMRによる研究

Y. Tomita et al., Phys. Rev. B 86, (2012) 134527.

開く/たたむ

CeRu2Al2Bの磁性の解明

H. Matsuno et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 073705.

開く/たたむ

BiS2系超伝導体の圧力効果

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 103702. Papers of Editors' Choice

開く/たたむ

鉄系超伝導体KxFe2-ySe2におけるNMRを用いた超伝導機構の研究

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 104712.

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 043708.

開く/たたむ

U系化合物における量子臨界終点

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 083703. Papers of Editors' Choice

H. Nohara et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 093707.

開く/たたむ

Ce2CuGe6におけるf 電子系反強磁性による初の異常ホール効果の発見

H. Kotegawa et al., Phys. Rev. Lett. 133, 106301 (2024).

開く/たたむ

Ce2CuGe6の反強磁性構造が対称性の観点から異常ホール効果を示すことを見抜き、実際に観測に成功しました。得られた異常ホール伝導度は強磁性体並みであり、またバンド構造に由来する内因性機構と不純物散乱に由来する外因性機構の両方が寄与していることを明らかにしました。反強磁性由来のゼロ磁場異常ホール効果はMn3SnやNbMnPなどのd 電子系の物質でいくつか報告例がありますが、f 電子系化合物でこのような観測は初めての例です。

NbMnPにおけるノンコリニア磁性と異常ホール効果の発見

M. Matsuda et al., Phys. Rev. B 104, 174413 (2021).

H. Kotegawa et al., npj Quantum Materials 8, 56 (2023).

Y. Arai et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 063702 (2024). Papers of Editors' Choice

開く/たたむ

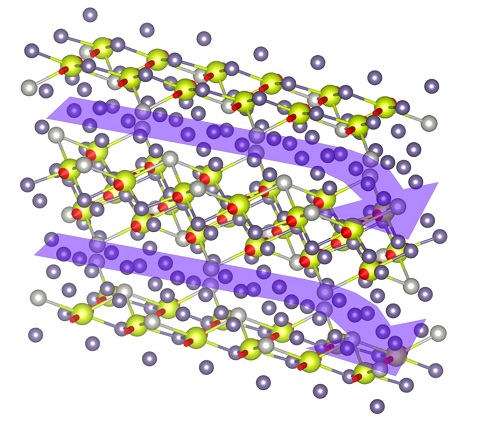

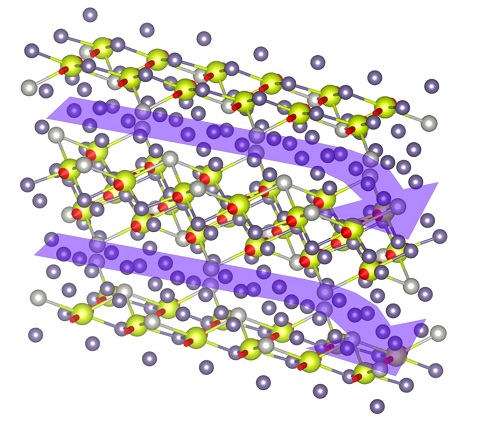

物性が未知であったNbMnPの単結晶試料の作製に初めて成功し、約233 Kの磁気転移を発見すると共に中性子散乱実験を通してその磁気構造を決定しました。下図に示すように伝播ベクトルがQ=0のノンコリニア磁性体です。また、その磁気構造から反強磁性構造由来の異常ホール効果を予見し、実際に観測に成功しました。これはNbMnPの反強磁性構造が強磁性と同じ対称操作で表現できるために出現する特異な効果です。異常ホール効果は従来、強磁性体でのみ生じると考えられており、このような性質を示す物質は現在のところ数例しかありません。また、純良結晶の作製に成功し、試料依存性から観測された異常ホール効果が波数空間のベリー曲率を介した内因性の機構で生じていることを実験的に明らかにしました。

強磁性超伝導体UGe2の縦方向の磁気揺らぎの観測

Y. Noma et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 073707 (2021).

開く/たたむ

UGe2は初めて強磁性状態と超伝導が共存することが確認された物質ですが、超伝導の発現機構に対する実験的証拠が不足していました。我々はNMR/NQR実験から超伝導が発現する領域で秩序磁気モーメントと同じ方向の磁気揺らぎが急激に発達していることを観測しました。強磁性と超伝導が共存する機構を理解する上で重要な結果と位置付けられます。

NbCrPにおける非磁性相転移の発見

Y. Kuwata et al., Phys. Rev. B 102, 205110 (2020).

C. Paulsen et al., Zeitschrift für Kristallographie 237, 27 (2021).

開く/たたむ

非共型空間群の属するNbCrPのブリルアンゾーン境界のバンド縮退に着目し、単結晶試料の作製から非磁性の相転移を発見しました。その後、ドイツの研究グループと共同で2倍周期の超格子構造が起きていることを明らかにしました。

CeRh6Ge4における強磁性量子臨界点

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 093702 (2019).

開く/たたむ

強磁性の量子臨界点(2次相転移が絶対零度で消失する点)はゼロ磁場では存在しないと考えられていましたが、我々が行った研究からCeRh6Ge4ではゼロ磁場の強磁性量子臨界点の存在が強く示唆されます。この系は空間反転対称性が無い系であり、それに起因するバンド分裂が特異な電子状態を生んでいる可能性があります。

Cr系物質における磁性を媒介とした超伝導の発見

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 093702 (2014). Papers of Editors' Choice

H. Kotegawa et al., Phys. Rev. Lett. 114, 117002 (2015).

開く/たたむ

ヘリカル磁性体CrAsが圧力下で超伝導を示すことを中国科学院、東大物性研の研究グループと我々神戸大のグループが独立に発見しました。CrAsは40年以上前からヘリカル磁性体と知られていた物質ですが、磁気的なCr系物質としては初めての超伝導体となりました。図は温度-圧力相図ですが、常圧で265 Kであった磁気転移温度は圧力下で急激に減少し、約0.7 GPaで磁気秩序相は消失します。超伝導は磁気秩序の抑制と共に出現し、1.0 GPaで2.2 Kのゼロ抵抗が観測されます。

さらに、NMR測定の核スピン-格子緩和率を通して、この超伝導のメカニズムが従来の電子-格子相互作用によっては説明できないことも明らかにしました。

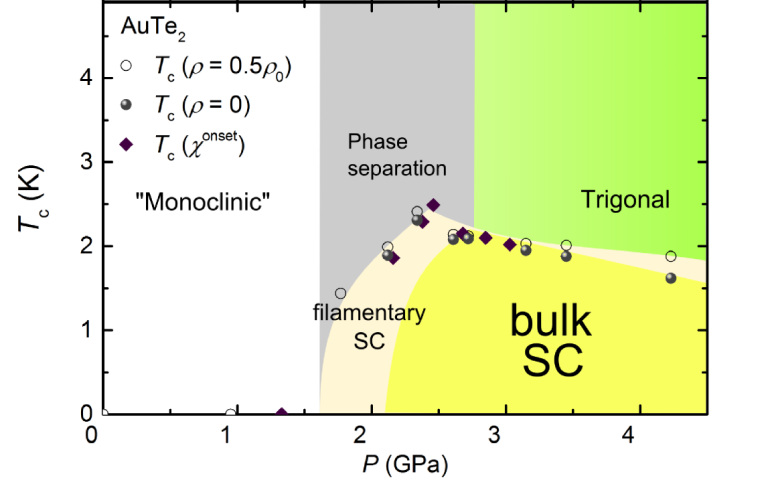

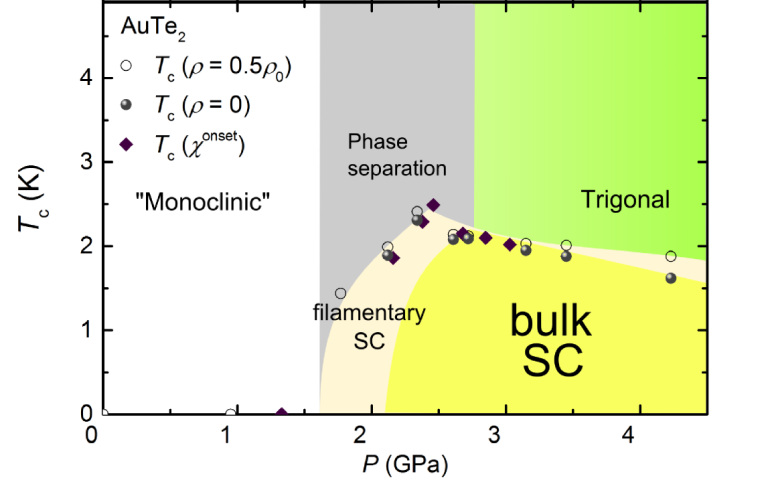

天然鉱物AuTe2における圧力誘起超伝導の発見

S. Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 113704.

開く/たたむ

AuTe2はカラベラス鉱と呼ばれる天然に存在する鉱物でひしゃげた(変調のある)単斜晶の結晶構造をしています。AuTe2においては2.5GPa以上の高圧で結晶構造が三方晶に変化することが知られています。さらに最近、岡山大学の野原グループによってAuサイトにPtを部分置換することによって構造が三方晶に変化し超伝導が発現することが報告されました。

本論文ではAuTe2の高圧相で超伝導が発現することを期待してAuTe2の圧力下電気抵抗、交流磁化率を測定しました。

図は実験結果から得た圧力-温度相図です。詳細な実験の結果、超伝導は高圧相のみで現れることがわかりました。

論文ではさらにバンド計算を行い、実験結果と比較することで常圧のAuTe2にとって結晶構造がひしゃげていることが電子状態に影響を与えていること、Pt置換と圧力とで現れる超伝導は従来の理論の枠組みで理解が可能であることを明らかにしています。本実験結果はAuTe2のような天然に存在する単純な組成の物質でも外力を加えることで超伝導になる好例といえます。

鉄系超伝導体Can+1(M,Ti)nFe2As2O3n-1 (M=Sc,Mg)のNMRによる研究

Y. Tomita et al., Phys. Rev. B 86, (2012) 134527.

開く/たたむ

2008年に発見された鉄系超伝導体は銅酸化物系に次いで高い転移温度Tc(最大で56K)を持つ系となり、その超伝導メカニズムに興味がもたれ盛んに研究が行われています。超伝導機構として鉄の3d電子のスピン揺らぎ機構が提言されていますが、NMRで測定できるスピン格子緩和率1/T1は低エネルギーのスピン揺らぎを反映した物理量となりスピン揺らぎの観測に対し良い実験手法となります。例えば鉄系超伝導体で122系(Tcmax~38 K)やFeSeではTcに向け1/T1Tの増大、すなわち低エネルギースピン揺らぎの増大が観測されています。

しかし鉄系超伝導体の中で転移温度が40Kを超える物の多くは希土類磁性イオンを含み、その4f電子に起因する局在モーメントの影響により鉄のスピン揺らぎに関する情報はあまり得られていません。そういった中でCa4(Mg,Ti)3Fe2As2O8−y (Tc=47.3 K) は高いTcを持ち強い磁性元素も含まないため高い転移温度域の鉄起源のスピン揺らぎについて調べる事ができると期待されます。

図はCa4(Mg,Ti)3Fe2As2O8−yの核スピン格子緩和率1/T1Tの温度依存性です。Tc以下の低温でのピークはTiに起因する磁気モーメントの影響と思われますが、15Tの強磁場ではその寄与が抑えられるため、鉄由来の磁気揺らぎを調べることが出来ます。 本物質は高いTcを持つにもかかわらず、15T印加時には図のようにTcに向かっての1/T1Tの増大は観測されませんでした。この事から本物質では低エネルギーのスピン揺らぎの発達は弱いことが分かります。つまり、鉄系超伝導体において高いTcを実現させるためには低エネルギーのスピン揺らぎは不可欠なものではなく、高エネルギー部分の発達が重要であることが予想されます。

しかし鉄系超伝導体の中で転移温度が40Kを超える物の多くは希土類磁性イオンを含み、その4f電子に起因する局在モーメントの影響により鉄のスピン揺らぎに関する情報はあまり得られていません。そういった中でCa4(Mg,Ti)3Fe2As2O8−y (Tc=47.3 K) は高いTcを持ち強い磁性元素も含まないため高い転移温度域の鉄起源のスピン揺らぎについて調べる事ができると期待されます。

図はCa4(Mg,Ti)3Fe2As2O8−yの核スピン格子緩和率1/T1Tの温度依存性です。Tc以下の低温でのピークはTiに起因する磁気モーメントの影響と思われますが、15Tの強磁場ではその寄与が抑えられるため、鉄由来の磁気揺らぎを調べることが出来ます。 本物質は高いTcを持つにもかかわらず、15T印加時には図のようにTcに向かっての1/T1Tの増大は観測されませんでした。この事から本物質では低エネルギーのスピン揺らぎの発達は弱いことが分かります。つまり、鉄系超伝導体において高いTcを実現させるためには低エネルギーのスピン揺らぎは不可欠なものではなく、高エネルギー部分の発達が重要であることが予想されます。

CeRu2Al2Bの磁性の解明

H. Matsuno et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 073705.

開く/たたむ

CeRu2Al2Bは 2012年に初めに神戸大学の松岡准教授らとアメリカのグループがそれぞれ独立に発見した物質です。14.2Kで反強磁性、13Kで強磁性と連続的に転移をすることが分かっていますが、反強磁性から強磁性への連続的な磁気転移を示すものは例が少なく、その起源も解明されていません。また、磁気秩序を引き起こす一般的な機構では転移温度は数K程度と予想されますが、高い転移温度は他のCe系化合物のような単純な機構ではない可能性があります。

今回、NMRにより微視的な観点から電子状態を調べました。下の図は結晶構造と、BとAlサイトにおいて測定したKnight shiftの結果を示しています。K// ,K⊥は磁場をc軸に対して平行、及び垂直方向に印加した場合のシフトを表しています。これを解析することで、c軸方向に磁化しやすいIsing型の磁気異方性を持つことが分かり、この起源が結晶場(固体中のイオンが作る静電場)により説明できることが分かりました。

今後はより詳細な測定を行い、高い転移温度や連続的な磁気転移の原因を探って行きます。

BiS2系超伝導体の圧力効果

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 103702. Papers of Editors' Choice

開く/たたむ

最近、首都大学東京の水口佳一助教らによってBiS2層を含む新らしい超伝導体が発見されました。図に示すLa(O,F)BiS2の結晶構造に含まれるBiS2層が伝導層となり、超伝導を担っていると考えられています。このような2次元的な結晶構造は銅酸化物超伝導体や鉄系超伝導体の結晶構造に類似しており、非常に注目が集まっています。

我々はこの物質に圧力をかけることで、超伝導に対する結晶構造の最適条件を探りました。圧力下では結晶の収縮に伴い、電子状態が変化します。その際の電子状態の変化と超伝導転移温度の変化を比較することは、超伝導体の機構や転移温度を上昇させるための最適条件を探る上で重要な手掛かりを与えます。今回得られた圧力下の電気抵抗率の図を見ると、常圧では温度降下と共に電気抵抗率が上昇する半導体的な振舞いが観測されていますが、この振舞いは圧力下で劇的に抑制され、金属的な振舞いに近づきます。超伝導転移温度は圧力下で一旦上昇しますが、金属的になると逆に下がってしまうため、この物質の超伝導は半導体的な振舞いと密接な関係があると考えられます。

今回の研究によってBiS2層で起きている超伝導にとって半導体的な電気伝導を示す電子状態が重要であり、さらにこの電子状態は圧力によって容易に変化することが分かりました。この物質の超伝導状態は従来の超伝導機構では説明できない可能性があり、今後の研究の進展が期待されます。

我々はこの物質に圧力をかけることで、超伝導に対する結晶構造の最適条件を探りました。圧力下では結晶の収縮に伴い、電子状態が変化します。その際の電子状態の変化と超伝導転移温度の変化を比較することは、超伝導体の機構や転移温度を上昇させるための最適条件を探る上で重要な手掛かりを与えます。今回得られた圧力下の電気抵抗率の図を見ると、常圧では温度降下と共に電気抵抗率が上昇する半導体的な振舞いが観測されていますが、この振舞いは圧力下で劇的に抑制され、金属的な振舞いに近づきます。超伝導転移温度は圧力下で一旦上昇しますが、金属的になると逆に下がってしまうため、この物質の超伝導は半導体的な振舞いと密接な関係があると考えられます。

今回の研究によってBiS2層で起きている超伝導にとって半導体的な電気伝導を示す電子状態が重要であり、さらにこの電子状態は圧力によって容易に変化することが分かりました。この物質の超伝導状態は従来の超伝導機構では説明できない可能性があり、今後の研究の進展が期待されます。

鉄系超伝導体KxFe2-ySe2におけるNMRを用いた超伝導機構の研究

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, (2012) 104712.

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 043708.

開く/たたむ

鉄系超伝導体KxFe2-ySe2は約32Kの超伝導転移温度を持つ物質ですが、他の鉄系超伝導体とはフェルミ面が異なるため、その超伝導機構に注目が集まっています。我々はNMR測定を通して、この物質の磁気揺らぎの性質、また超伝導ギャップについて調べました。

図は核スピン-格子緩和率1/T1の温度変化です。超伝導状態ではフェルミ面にギャップが開くために1/T1が急激に減少します。その減少の温度依存性からフェルミ面にどのような超伝導ギャップが開いているのか知ることが出来ます。可能性が指摘されているモデルを検証したところ、単純なラインノードでは合わないことが分かり、光電子分光実験で指摘されている2種類の等方的なギャップが存在するモデルで説明できることが分かりました。また、常伝導状態の1/T1の振舞いから、この物質の磁気揺らぎは他の鉄系超伝導体とは性質が異なることも分かりました。

図は核スピン-格子緩和率1/T1の温度変化です。超伝導状態ではフェルミ面にギャップが開くために1/T1が急激に減少します。その減少の温度依存性からフェルミ面にどのような超伝導ギャップが開いているのか知ることが出来ます。可能性が指摘されているモデルを検証したところ、単純なラインノードでは合わないことが分かり、光電子分光実験で指摘されている2種類の等方的なギャップが存在するモデルで説明できることが分かりました。また、常伝導状態の1/T1の振舞いから、この物質の磁気揺らぎは他の鉄系超伝導体とは性質が異なることも分かりました。

U系化合物における量子臨界終点

H. Kotegawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 083703. Papers of Editors' Choice

H. Nohara et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80, (2011) 093707.

開く/たたむ

UGe2は強磁性体でありながら超伝導を示す希少な物質ですが、フランス、CEA-グルノーブルとの共同研究で強磁性の量子臨界終点を示す相図を作ることに成功しました。 図はホール効果測定によって得られた温度-圧力-磁場の3次元相図です。UGe2は常圧において52Kに2次相転移のキュリー点を持つ強磁性体ですが、圧力印加により転移温度は減少し,3重臨界点(TCP)でキュリー点が2次相転移から1次相転移に変わります。さらに加圧すると約1.5GPaで強磁性が消失しますが、そこで磁場を容易軸方向に印加すると常磁性-強磁性のメタ磁性転移が出現します。このメタ磁性転移は低温では1次相転移ですが、高温ではクロスオーバーとなり、その境界に臨界終点(CEP)が現れます。図の赤線で示されるように圧力印加と共にCEPは温度降下し、約3.5GPa、18Tにおいてほぼ絶対零度に到達し、量子臨界終点(QCEP)を迎えることが分かりました。

この量子臨界終点はこれまであまり研究がされていなかった新しい臨界点として注目されています。我々は類似の化合物UCoAlにおいてNMR測定を行い、CEPにおいてIsing型の縦揺らぎが増強されることを明らかにしました。

この量子臨界終点はこれまであまり研究がされていなかった新しい臨界点として注目されています。我々は類似の化合物UCoAlにおいてNMR測定を行い、CEPにおいてIsing型の縦揺らぎが増強されることを明らかにしました。