神戸大学 理学研究科 物理学専攻

我々の研究室では電子相関に起因した超伝導、多極子秩序、磁性など、低温で生じる異常量子現象、及びそれらを介した量子機能物性を研究対象にしています。

研究手法として、試料作製、精密マクロ物性測定、核磁気共鳴法(NMR)と多角的な研究を行っています。

試料作製、精密マクロ測定は特異な性質を示す新しい物質を発見することを目的とし、核磁気共鳴法は物質の電子状態を原子レベルのミクロな視点から調べ、それらの発現機構を明らかにすることを目的としています。

極低温、強磁場、超高圧の複合極限下での測定にも特徴があります。

最近の研究成果についてはこちらをご覧ください。

研究手法について

----- 高純度単結晶作製 -----

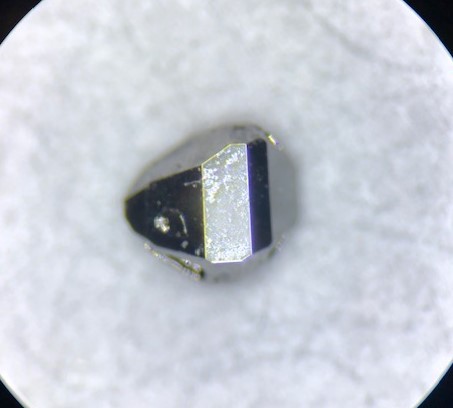

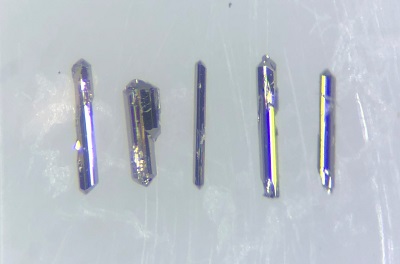

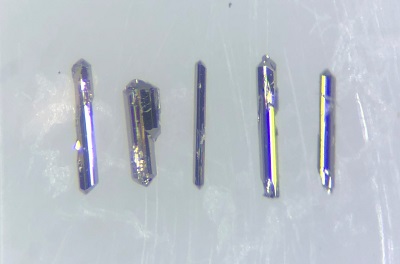

フラックス法を中心として主に金属間化合物の単結晶作製を行っています。物性が知られていない物質の単結晶試料を作製することにより新奇な物性探索を行っています。

・育成した単結晶 開く/たたむ

CrAs ヘリカル磁性体、圧力下で超伝導を示す

NbMnP 反強磁性起源の異常ホール効果を示す

Mn3P ヘリカル磁性体、圧力下で量子臨界点、重い電子的挙動を示す

RuAs 金属-絶縁体転移を示す

CoTa3S6 反強磁性起源の異常ホール効果を示す物質として注目されている

TbB4 電気磁気効果が期待できる磁性体

----- NMR(核磁気共鳴法) -----

物質は原子核(格子)と電子から構成され、物質の性質はそれらの状態によって決まります。 その状態を調べるために様々な実験手法が存在するわけですが、我々の研究室では主にNMR(核磁気共鳴法)を用いています。 NMRは1940年代にブロッホやパーセルらによって開発された手法ですが、現在では物理学の分野だけでなく、 複雑な有機物の構造解析や、MRI(核磁気共鳴画像法)など化学や医療の分野でも活用されています。 我々が研究している固体物理の分野でも電気抵抗、磁化、比熱などの基本的な測定手法では得られない詳細な情報を得ることが出来る強力な実験手法としてその価値は認められています。

・基本原理 開く/たたむ

・核スピンと電子の磁気モーメントの相互作用(超微細相互作用) 開く/たたむ

・メリット1−サイト選択性 開く/たたむ

・メリット2−静的情報と動的情報 開く/たたむ

・メリット3−磁気的情報と電気的情報 開く/たたむ

----- 圧力下のマクロ測定 -----

我々の研究室では物質に圧力を加えることによって性質の変化を引き起こし、それを物性の解明に役立てたり、新しい性質を探索したりしています。

・圧力効果 開く/たたむ

・圧力誘起量子相 開く/たたむ

研究対象について

----- 超伝導体の超伝導発現機構の解明 -----

超伝導とは低温で電子がクーパーペアと呼ばれる対を作る量子現象で、電気抵抗ゼロや完全反磁性などの性質で知られています。ただし、このクーパーペアを作る機構にはいくつかの種類が存在します。我々は従来の格子振動を媒介としたBCS超伝導の枠組みに当てはまらない新しいタイプの超伝導体の研究を行っています。

・超伝導とは 開く/たたむ

超伝導は1911年にオランダのカマリン・オンネスらによって発見されました。当初はHgにおいて4.1Kで電気抵抗がゼロとなる現象が発見されたわけですが、およそ100年間の間に数多くの超伝導体が発見されています。現在、最高の超伝導転移温度は銅酸化物の135Kで、最近では、鉄系超伝導体が発見され注目を浴びています。

低温において超伝導が起きている時、電子はクーパーペアと呼ばれる対を作っています。このペアを作るために電子間に何らかの相互作用が働く必要がありますが、その相互作用は1種類とは限りません。例えば、図中で黒色に描かれた超伝導体はBCS超伝導体と呼ばれ、電子と格子振動(フォノン)の相互作用を利用してペアが出来ています。現在では、このBCS超伝導の超伝導機構はほぼ理解されていますが、それ以外の新しい超伝導機構も存在ます。そのブレークスルーを起こした物質が1979年に発見されたCeCu2Si2です。この物質では磁気的な相互作用が超伝導を引き起こしていると考えられており、その後、特にこの数年で様々な物質において非BCSの超伝導が発見されています。加えて、磁気的起源以外のさらに新しい超伝導機構についても議論がなされています。図中の黒色以外の物質に代表される非BCS超伝導体では従来のものとは異なる興味深い性質が見つかっており、超伝導現象を理解する上で重要な研究対象となっています。

・超伝導対称性 開く/たたむ

超伝導が格子振動を媒介としているのか、磁気的相互作用を媒介としているのかは超伝導波動関数(クーパー対の波動関数)や超伝導ギャップに現れます。超伝導状態では対を組んでいる電子どうしに引力が働き、フェルミ面にギャップが開きます。従来の格子振動を媒介としたBCS超伝導であれば、ギャップはフェルミ面上に等方的に開きます。これをs波超伝導と呼びます。図は中心のフェルミ面に対して超伝導ギャップを誇張して表わしたものです。磁気的相互作用など他の機構で対が出来ている場合にはフェルミ面上でギャップが開かない領域が出現するなど、特異な構造になります。このような超伝導を異方的超伝導と分類し、その種類によってp波、d波、f波などと呼ばれます。我々が用いているNMRでは、これらの区別に対する重要な情報が得られます。

ここで紹介したのは超伝導対の軌道部分に対する対称性ですが、電子はスピンを持っているため、クーパー対はスピン・シングレットとスピン・トリプレットに分類されます。ほとんどの超伝導体はスピン・シングレットですが、稀にスピン・トリプレットが存在します。NMRのKnight shiftは反磁性が強い超伝導状態でもスピン磁化率を測ることが出来るため、シングレットとトリプレットの同定に不可欠な測定量となっています。

----- 反強磁性体の機能物性 -----

現在、工業的に応用されている磁性体は磁石などの強磁性体です。これは強磁性体の持つ磁化が外部の磁場に応答するためですが、近年、磁化が消えている反強磁性体の応答現象が開拓されています。

・反強磁性由来の異常ホール効果 開く/たたむ

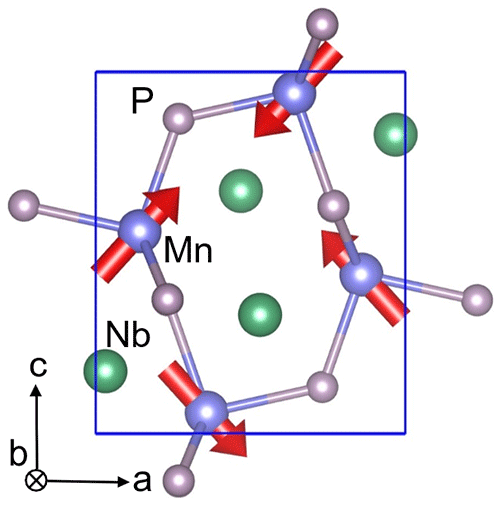

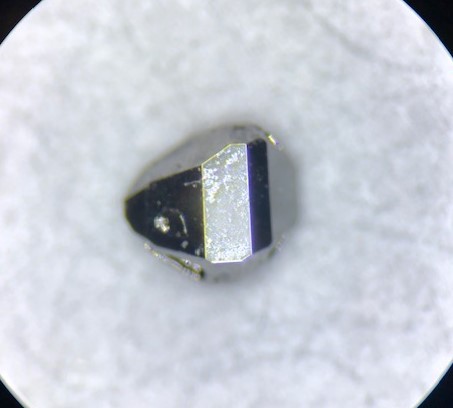

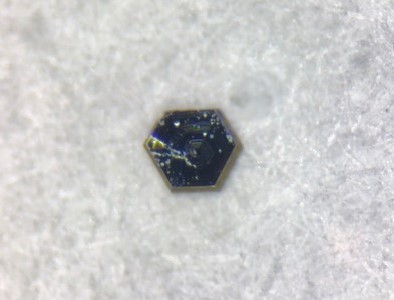

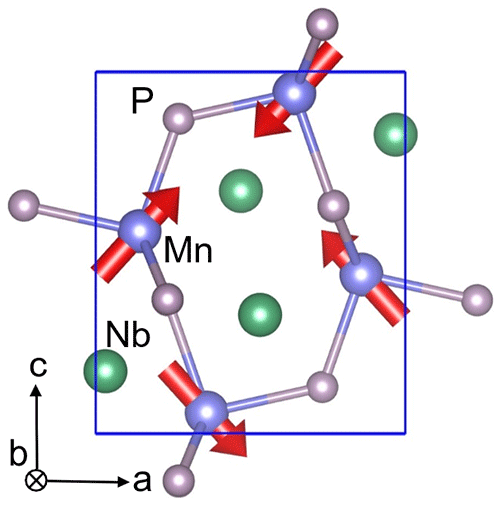

異常ホール効果とは外部磁場が無くとも発生するホール効果のことです。1880年ごろにエドウィン・ホールによって発見されました。長らく、この異常ホール効果は強磁性体でのみ観測されていたので、強磁性体の磁化(内部の磁場)が発生源だと考えられてきました。しかし、近年、物質のバンド構造とその対称性が重要であることが明らかとなり、その結果、特定の対称性を持つ反強磁性構造であっても異常ホール効果が出現することが分かってきました。下の図は我々が発見したNbMnPの反強磁性磁気構造と実際の試料です。外部磁場が無くても電流に対して横方向の電圧が発生します。

NbMnPの反強磁性磁気構造。単位胞内の4つのMnの磁気モーメントは打ち消しあうため、正味の磁化はほぼ無い。

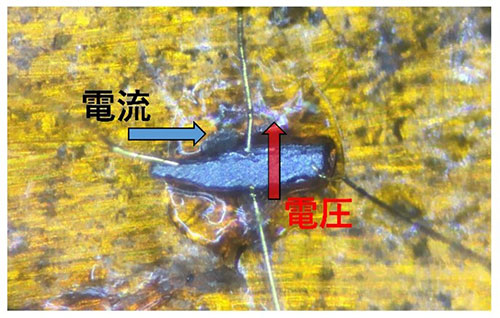

NbMnPのホール効果測定の配置。電流を流すだけで横方向の電圧が強磁性体並みに発生する。

・反強磁性金属における電気磁気効果などの交差相関 開く/たたむ

物質が磁気秩序した際に空間反転対称性を失っていると、電気磁気効果などの交差相関が発生する可能性があります。電気磁気効果とは電場によって物質の磁化が誘起されたり、磁場によって物質の電気分極が誘起される現象です。通常は結び付かない物理量が物質の特性によって結び付く現象を交差相関と呼びます。物質に加える作用と応答の種類も様々です。これまで絶縁体に対する研究が主流でしたが、近年、金属においても様々な交差相関が提案されています。

研究手法について

----- 高純度単結晶作製 -----

フラックス法を中心として主に金属間化合物の単結晶作製を行っています。物性が知られていない物質の単結晶試料を作製することにより新奇な物性探索を行っています。

・育成した単結晶 開く/たたむ

CrAs ヘリカル磁性体、圧力下で超伝導を示す

NbMnP 反強磁性起源の異常ホール効果を示す

Mn3P ヘリカル磁性体、圧力下で量子臨界点、重い電子的挙動を示す

RuAs 金属-絶縁体転移を示す

CoTa3S6 反強磁性起源の異常ホール効果を示す物質として注目されている

TbB4 電気磁気効果が期待できる磁性体

----- NMR(核磁気共鳴法) -----

物質は原子核(格子)と電子から構成され、物質の性質はそれらの状態によって決まります。 その状態を調べるために様々な実験手法が存在するわけですが、我々の研究室では主にNMR(核磁気共鳴法)を用いています。 NMRは1940年代にブロッホやパーセルらによって開発された手法ですが、現在では物理学の分野だけでなく、 複雑な有機物の構造解析や、MRI(核磁気共鳴画像法)など化学や医療の分野でも活用されています。 我々が研究している固体物理の分野でも電気抵抗、磁化、比熱などの基本的な測定手法では得られない詳細な情報を得ることが出来る強力な実験手法としてその価値は認められています。

・基本原理 開く/たたむ

原子核は陽子と中性子で構成されていますが、両者のスピン角運動量と軌道角運動量が合成され、

原子核固有のスピン角運動量 I を持ちます。例えば、I = 1/2の原子核の場合(例えば1Hや15Nなど)、ゼロ磁場では縮退しているm = +1/2とm = -1/2の固有値は、磁場中ではゼーマン分裂を起こします。

その分裂幅は磁場の大きさと原子核固有の核磁気回転比γ比例します。 ゼーマン分裂した状態ではm = +1/2の状態がエネルギーが低く安定ですが、その分布はボルツマン分布に従います。 ここで分裂幅に相当する角振動数の振動磁場を印加することにより共鳴が起こり、核スピンの状態を遷移させることが出来ます。

その分裂幅は磁場の大きさと原子核固有の核磁気回転比γ比例します。 ゼーマン分裂した状態ではm = +1/2の状態がエネルギーが低く安定ですが、その分布はボルツマン分布に従います。 ここで分裂幅に相当する角振動数の振動磁場を印加することにより共鳴が起こり、核スピンの状態を遷移させることが出来ます。

・核スピンと電子の磁気モーメントの相互作用(超微細相互作用) 開く/たたむ

上で紹介した例は裸の核スピンの場合ですが、実際の物質の中では核スピンのまわりに磁気モーメントを持った電子が多数存在します。

その電子の磁気モーメントは核スピンの位置に内部磁場を作ります。このような核スピンと電子の磁気モーメントの相互作用を「超微細相互作用」といいます。NMRでは核スピンの状態を観測するわけですが、この超微細相互作用を通して電子の状態を調べることが出来ます。

図は横軸を振動磁場の角振動数にとったNMRスペクトルです。外部磁場H0 のもとでは裸の核スピンの共鳴条件は原子核によって決まっていますが、実際の試料中の核スピンの共鳴条件は電子の磁気モーメントからの内部磁場で変わります。つまり、NMRの信号を観測することによって、原子核位置での内部磁場を知ることが出来るわけです。外部磁場H0 に対する内部磁場をKnight shift(ナイトシフト)と呼びます。これは通常の試料中で平均化された磁化とは異なり、原子サイズのミクロな磁化や磁化率に相当するので、内部の電子状態について詳細な情報を得ることが出来ます。

図は横軸を振動磁場の角振動数にとったNMRスペクトルです。外部磁場H0 のもとでは裸の核スピンの共鳴条件は原子核によって決まっていますが、実際の試料中の核スピンの共鳴条件は電子の磁気モーメントからの内部磁場で変わります。つまり、NMRの信号を観測することによって、原子核位置での内部磁場を知ることが出来るわけです。外部磁場H0 に対する内部磁場をKnight shift(ナイトシフト)と呼びます。これは通常の試料中で平均化された磁化とは異なり、原子サイズのミクロな磁化や磁化率に相当するので、内部の電子状態について詳細な情報を得ることが出来ます。

・メリット1−サイト選択性 開く/たたむ

|

電気抵抗、磁化、比熱などの測定手法は測定量に対する試料中の寄与をおおよそ平均化したものを観測することになりますが、

NMRは観測する原子核付近の情報を得ることが出来るため、「微視的」手法といわれ、

サイト選択性という特徴を持ちます。一例として鉄系超伝導体Ca5(Sc,Ti)4Fe2As2O11-yの例を紹 介します。 図のように、この物質はFeとAsから成る層とCa、(Sc,Ti)、Oから成る層が積層して形成されています。 この物質は約40Kの超伝導転移温度を持つ超伝導体ですが、Feの電子状態が超伝導に重要であることが分かっています。 Fe核のNMRやその近くのAs核のNMRをすることによってFeの電子状態を調べることが出来ます。 それに加えて、Sc-NMRを行うことによってFeAs層を隔てている層(ブロック層)の状態まで調べることが出来るのが、NMRの特徴です。 さらにはSc核はブロック層の内側と外側とで環境が違うために、それぞれを分離して観測することもできます。 |

・メリット2−静的情報と動的情報 開く/たたむ

NMRではKnight shift(ナイトシフト)と呼ばれる原子核位置での磁化率と、核スピン−格子緩和時間T1を測定します。

Knight shiftは通常の磁化率を原子核位置で測定したものであり、内部磁場を時間に対して平均化したものに相当します。

それに対して、T1は励起された核スピンが熱平衡に戻るまでの時間を与えます。

核スピンを反転させるために内部磁場が反転する必要があるため、T1はNMR周波数程度で時間的に変動する内部磁場の大きさに相当します。

この測定によって磁気モーメントが試料中でどのように揺らいでいるのかを知ることが出来ます。

・メリット3−磁気的情報と電気的情報 開く/たたむ

核スピンI が1以上の原子核も多数存在しますが、そのような核の電荷分布は球状ではなく回転楕円体となります。

このとき、この球状からのずれを電気四重極モーメントで表わすと、この核の四重極モーメントは原子核周りの電場勾配と相互作用します。

この電気四重極相互作用を通して、原子核周りの電気的状態についての情報を得ることが出来、構造相転移や格子振動について調べることが出来ます。

また、磁場を印加せずとも核スピンの縮退は解けるので共鳴を起こすことが出来ます。これをNQRといい、ゼロ磁場での電子状態を調べることが可能となります。

----- 圧力下のマクロ測定 -----

我々の研究室では物質に圧力を加えることによって性質の変化を引き起こし、それを物性の解明に役立てたり、新しい性質を探索したりしています。

・圧力効果 開く/たたむ

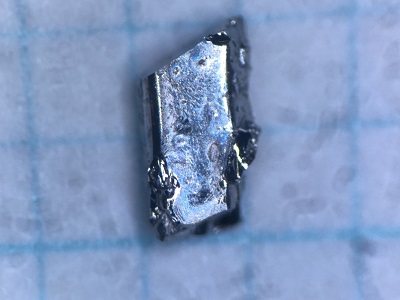

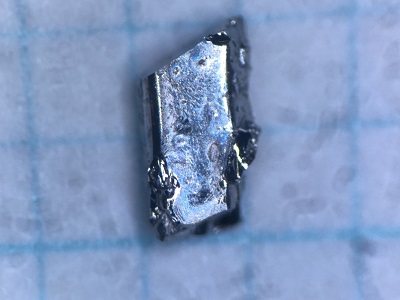

金属で覆われた試料空間に試料と圧力媒体(液体)を封入し、試料空間を圧縮することによって物質に数万気圧の圧力を加えることが出来ます。圧力を加えられた物質はその性質を変えるため、圧力技術は物性研究において欠かせないものとなっています。例えば、身近な水は室温であっても圧力下で氷になります。圧力下の氷は我々が知っている氷とは結晶構造が異なり、その大きな密度のため水に沈むなど興味深い性質を示します。例え固体であっても圧力を加えることによって数%の格子収縮に伴ってその性質は変わります。絶縁体が金属になるものや、磁性体が非磁性になるものなど、その変化は様々です。

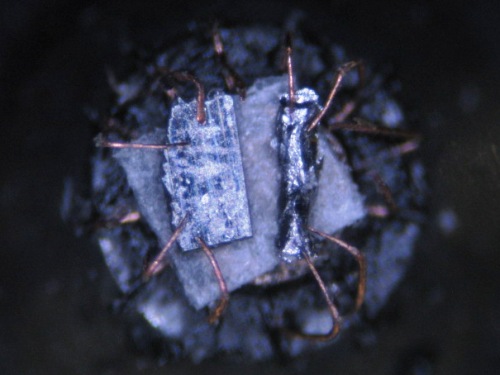

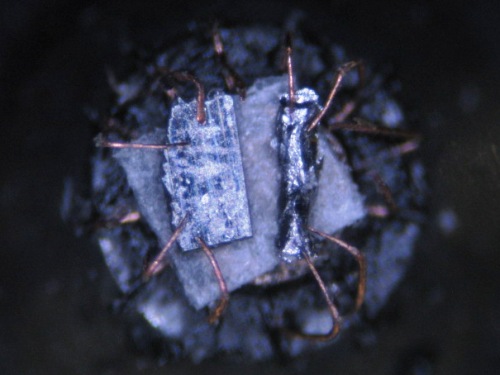

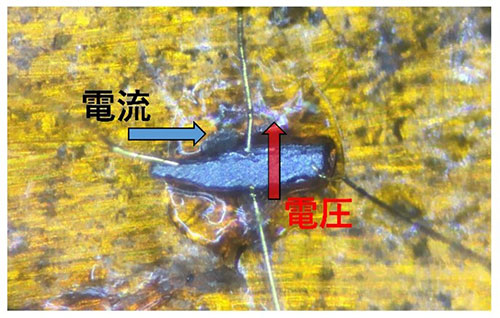

試料空間が狭いほど高い圧力が発生させやすくなりますが、狭すぎると高度な技術の習得が必要になります。我々の研究室では主に0.5~1.0mm程度の試料を用いて圧力下の電気抵抗など測定を行っています。図は試料と圧力校正用のPbに電気抵抗測定用の端子を付けた様子を表わしていますが、試料の長さが0.6mmで導線の直径は25μmです。この程度の試料サイズであれば、顕微鏡と端子付け用の装置を用いることによって比較的容易に端子付けを行うことが出来ます。

試料空間が狭いほど高い圧力が発生させやすくなりますが、狭すぎると高度な技術の習得が必要になります。我々の研究室では主に0.5~1.0mm程度の試料を用いて圧力下の電気抵抗など測定を行っています。図は試料と圧力校正用のPbに電気抵抗測定用の端子を付けた様子を表わしていますが、試料の長さが0.6mmで導線の直径は25μmです。この程度の試料サイズであれば、顕微鏡と端子付け用の装置を用いることによって比較的容易に端子付けを行うことが出来ます。

・圧力誘起量子相 開く/たたむ

我々の研究室では物質に圧力を加えることによって新しい性質、特に低温で発現する新しい量子現象を探索しています。一例として鉄系物質のSrFe2As2を紹介します。

この図は横軸に圧力、縦軸に温度をとった相図です。もともと圧力を印加していない状態では転移温度200K以下で反強磁性と呼ばれる磁気秩序状態を示します。圧力印加と共にこの反強磁性状態は不安定となり、転移温度が減少します。約3.7万気圧を印加すると、この反強磁性状態は完全に消失し、磁気秩序の無い常磁性状態へと移り変わり、それと同時に約34Kの転移温度を持つ超伝導が出現します。 この圧力下の実験はSrFe2As2の隠された性質を引き出したことに加えて、出現した超伝導が反強磁性状態と密接な関係を持つことを明確にしたという点で意義があります。

この他にも圧力下で新しい性質を示す物質は数多くありますし、未だに発見されていない未知の現象も潜んでいるかもしれません。

この図は横軸に圧力、縦軸に温度をとった相図です。もともと圧力を印加していない状態では転移温度200K以下で反強磁性と呼ばれる磁気秩序状態を示します。圧力印加と共にこの反強磁性状態は不安定となり、転移温度が減少します。約3.7万気圧を印加すると、この反強磁性状態は完全に消失し、磁気秩序の無い常磁性状態へと移り変わり、それと同時に約34Kの転移温度を持つ超伝導が出現します。 この圧力下の実験はSrFe2As2の隠された性質を引き出したことに加えて、出現した超伝導が反強磁性状態と密接な関係を持つことを明確にしたという点で意義があります。

この他にも圧力下で新しい性質を示す物質は数多くありますし、未だに発見されていない未知の現象も潜んでいるかもしれません。

研究対象について

----- 超伝導体の超伝導発現機構の解明 -----

超伝導とは低温で電子がクーパーペアと呼ばれる対を作る量子現象で、電気抵抗ゼロや完全反磁性などの性質で知られています。ただし、このクーパーペアを作る機構にはいくつかの種類が存在します。我々は従来の格子振動を媒介としたBCS超伝導の枠組みに当てはまらない新しいタイプの超伝導体の研究を行っています。

・超伝導とは 開く/たたむ

超伝導は1911年にオランダのカマリン・オンネスらによって発見されました。当初はHgにおいて4.1Kで電気抵抗がゼロとなる現象が発見されたわけですが、およそ100年間の間に数多くの超伝導体が発見されています。現在、最高の超伝導転移温度は銅酸化物の135Kで、最近では、鉄系超伝導体が発見され注目を浴びています。

低温において超伝導が起きている時、電子はクーパーペアと呼ばれる対を作っています。このペアを作るために電子間に何らかの相互作用が働く必要がありますが、その相互作用は1種類とは限りません。例えば、図中で黒色に描かれた超伝導体はBCS超伝導体と呼ばれ、電子と格子振動(フォノン)の相互作用を利用してペアが出来ています。現在では、このBCS超伝導の超伝導機構はほぼ理解されていますが、それ以外の新しい超伝導機構も存在ます。そのブレークスルーを起こした物質が1979年に発見されたCeCu2Si2です。この物質では磁気的な相互作用が超伝導を引き起こしていると考えられており、その後、特にこの数年で様々な物質において非BCSの超伝導が発見されています。加えて、磁気的起源以外のさらに新しい超伝導機構についても議論がなされています。図中の黒色以外の物質に代表される非BCS超伝導体では従来のものとは異なる興味深い性質が見つかっており、超伝導現象を理解する上で重要な研究対象となっています。

・超伝導対称性 開く/たたむ

超伝導が格子振動を媒介としているのか、磁気的相互作用を媒介としているのかは超伝導波動関数(クーパー対の波動関数)や超伝導ギャップに現れます。超伝導状態では対を組んでいる電子どうしに引力が働き、フェルミ面にギャップが開きます。従来の格子振動を媒介としたBCS超伝導であれば、ギャップはフェルミ面上に等方的に開きます。これをs波超伝導と呼びます。図は中心のフェルミ面に対して超伝導ギャップを誇張して表わしたものです。磁気的相互作用など他の機構で対が出来ている場合にはフェルミ面上でギャップが開かない領域が出現するなど、特異な構造になります。このような超伝導を異方的超伝導と分類し、その種類によってp波、d波、f波などと呼ばれます。我々が用いているNMRでは、これらの区別に対する重要な情報が得られます。

ここで紹介したのは超伝導対の軌道部分に対する対称性ですが、電子はスピンを持っているため、クーパー対はスピン・シングレットとスピン・トリプレットに分類されます。ほとんどの超伝導体はスピン・シングレットですが、稀にスピン・トリプレットが存在します。NMRのKnight shiftは反磁性が強い超伝導状態でもスピン磁化率を測ることが出来るため、シングレットとトリプレットの同定に不可欠な測定量となっています。

----- 反強磁性体の機能物性 -----

現在、工業的に応用されている磁性体は磁石などの強磁性体です。これは強磁性体の持つ磁化が外部の磁場に応答するためですが、近年、磁化が消えている反強磁性体の応答現象が開拓されています。

・反強磁性由来の異常ホール効果 開く/たたむ

異常ホール効果とは外部磁場が無くとも発生するホール効果のことです。1880年ごろにエドウィン・ホールによって発見されました。長らく、この異常ホール効果は強磁性体でのみ観測されていたので、強磁性体の磁化(内部の磁場)が発生源だと考えられてきました。しかし、近年、物質のバンド構造とその対称性が重要であることが明らかとなり、その結果、特定の対称性を持つ反強磁性構造であっても異常ホール効果が出現することが分かってきました。下の図は我々が発見したNbMnPの反強磁性磁気構造と実際の試料です。外部磁場が無くても電流に対して横方向の電圧が発生します。

NbMnPの反強磁性磁気構造。単位胞内の4つのMnの磁気モーメントは打ち消しあうため、正味の磁化はほぼ無い。

NbMnPのホール効果測定の配置。電流を流すだけで横方向の電圧が強磁性体並みに発生する。

・反強磁性金属における電気磁気効果などの交差相関 開く/たたむ

物質が磁気秩序した際に空間反転対称性を失っていると、電気磁気効果などの交差相関が発生する可能性があります。電気磁気効果とは電場によって物質の磁化が誘起されたり、磁場によって物質の電気分極が誘起される現象です。通常は結び付かない物理量が物質の特性によって結び付く現象を交差相関と呼びます。物質に加える作用と応答の種類も様々です。これまで絶縁体に対する研究が主流でしたが、近年、金属においても様々な交差相関が提案されています。